昨今問題になっている物流の2024年問題について少し気になった記事があったので紹介します。

すでに2025年なのですが「2024年問題」は尾を引いてまだまだドライバーや現場を苦しめているのも事実です。現場を知らない役人が作る法律なので机上の空論ばかりでおかしいのは当然なのですがその中でも最もドライバーを苦しめるのが『430休憩』です。

そこで今回気になった記事がこちらです。

こちらの記事をベースに元トラックドライバーの筆者が430休憩や制度に潜む闇について個人的な意見や経験を踏まえながら解説していきます。

記事の内容

そもそもの記事の内容を簡単に要約すると…

- 休憩が単なる業務中断で本当の意味の休憩になっていない。

- 強制力があり過ぎてドライバーのコンディションを無視している。

- 選択肢が無さすぎてSAやPAがいっぱいでそもそも休める場所がない。

といったところです。

どれもその通りですし解決しなければならない問題なのですが、ドライバー経験者からするとそれよりも深い闇があるのに触れられていないなーという印象です。それはほとんどの方が語らないのですが待機休憩・荷積/荷卸休憩です。それについては後で解説します。

そもそも『430休憩』とは

物流業界に馴染みがない人は『430休憩』を知らない人もいるかと思うので簡単に解説すると

「4時間走ったら最低30分は休憩をとりましょう。」という制度です。

過労運転による大型トラックや高速バス等の事故が相次いだことにより整備された法律です。本来は無茶な配車や運行指示ができないようにするためにドライバーを荷主や会社から守るための法律です。しかし、抜け穴が多く逆にドライバーを苦しめる足枷の法律となっているのです。

430休憩の闇

それではここから430休憩が抱える闇について解説していきます。

①誤魔化せない

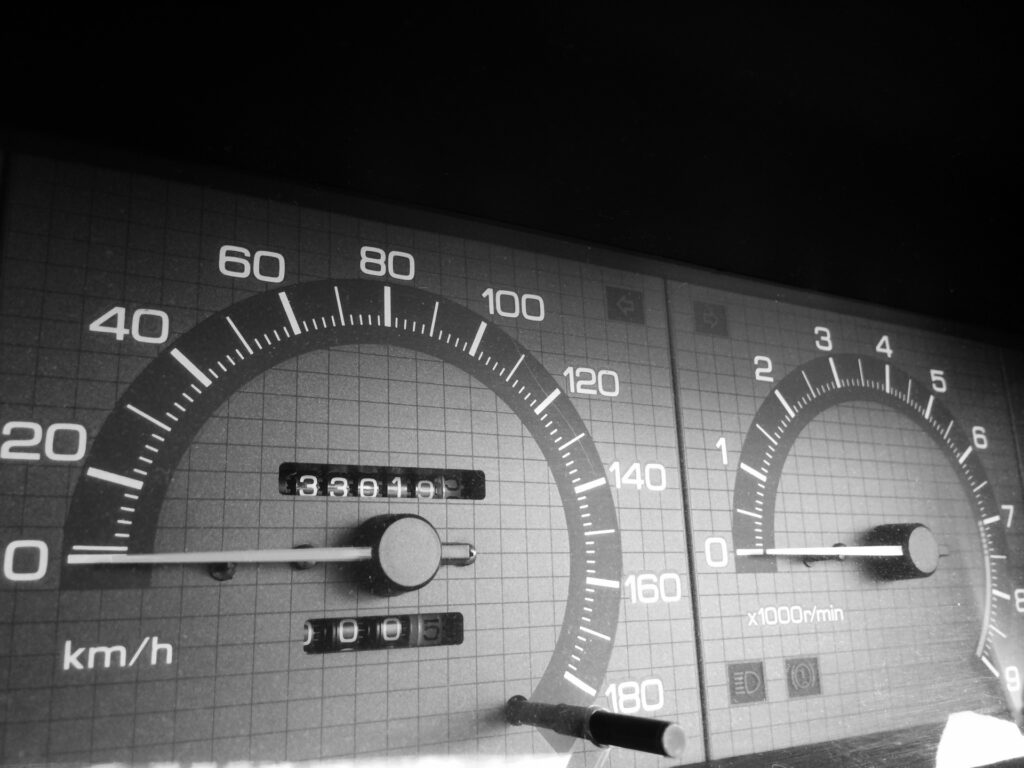

現在物流トラックのほとんどには「デジタルタコグラフ(通称:デジタコ)」と呼ばれる運行記録系が搭載されています。社員コードを入力したりカードを挿入することにより

- 誰が

- どこを(GPS連動)

- 何時に

- どれくらいのスピードで(速度・エンジン回転数・急制動なども記録)

- 何をしていたか(荷積や休憩等のボタンがある)

- 車の状態(実車or空車)

などなど運行に関わることを全て記録しています。走行中は走行モードになり長時間停車してボタンを押し忘れると不明作業などと出て帰庫してから確認されます。当然ドラレコも積んでいるので答えなくてもバレます。これにより時間を誤魔化すということが基本的にはできません。

そのため高速道路を走行中にデジタコから音声ガイダンスがあった場合は必ず休憩を取らなければいけません(多くのデジタコが30分前から10分間隔くらいでアナウンスし始めます)。

このようにデジタコがあるのでとりたくなくても休憩をしないと会社から怒られます。会社も休憩させないと行政などから怒られるのでそれだけは守れとドライバーに指示します。

②休憩場所がない

これは記事でも触れられていますが大型車は本当に休憩場所に苦労します。ボディー全長が12m(フルボディー)なのでザッと乗用車3台分のスペースが必要です。大型トレーラーになるとさらに長くなるので一般道で止まれるコンビニはほとんどありません。そのため高速道路のSA/PAで待機するのですがみんな考えることは同じなので特定のSA/PAが大混雑します。

例えば東北道上り(東京方面)は羽生PAや手前の佐野SAなどです。ここは埼玉の岩槻や浦和周辺に密集しているセンターへの時間待ちトラックで大渋滞します。また、東名高速の海老名SA周辺も厚木周辺のセンターの待機で大混雑します。高速の上ではSA/PAの場所取り合戦が起きて高速を降りると停められるコンビニもなく路駐確定となってしまうとどうしようもありません。それでいて荷主(センター側)は構内で待つな、何分前からしか入れない、構内でアイドリングするなと指示を出してくるので八方塞がりです。

いくら4時間走ったから休まなければいけないといってもそもそも休む場所がありません。高速を走る方はたまに見かけるかもしれませんがPAの出口レーンにまで停められた大型トラックは苦肉の策であそこに停めているのです。誰も怒られるかもしれない、邪魔になるかもしれない場所にわざわざ停めて寝ている最中に邪魔だからどかしてくれなんて言われたいドライバーはいません。

③10分以上の休憩しかカウントされない

法律でも連続10分以上の休憩でないと430休憩の一部としてはカウントしないと決まっています。

これは恐らくですが下道などを走行中に信号待ち1分×30回などの不正を防ぐためのものでしょう。

しかし、長距離をやるとこの10分以上も意外と足枷になります。

どういうことかというと、まずそもそもSAなどでは大型車スペースは建物から離れた場所にあることが多いです。走っていて眠くはないけどトイレに行きたいだけの時に車を停めて停止措置(輪止めや施錠)をして歩いてトイレに行って戻ると急いでも大体5分では済みません。そうなると10分経過までただ時計を眺めながら待って出るかその間を休んでいないことにして出発するかの選択を迫られます。運行時間がギリギリのものだとその選択で延着になることもあります。さらにここで10分取ってしまうと次が20分で出発(会社的にはしっかり休んで安全にとはいうが荷主的にはそうもいかない)となってしまい休みきれないということにもなりかねません。

ドライバーを守るための法律なのは分かりますが現場としては締め付けが強い決まりとなってしまいます。

本当の闇・・・

ここからは本当の闇『待機休憩』『荷積/荷卸休憩』について解説します。

これはあくまでも「現場のドライバーが勝手にやっていること。」となっており会社は黙認というところもまだまだ多いです。下手したら新人の運行管理でギリギリの現場に出たことがない人はこのようなことが日常的に行われていると知らない人もいるのではないかという話です。

①2024年問題以前の 430休憩等⚫︎

実は2024年以前は430休憩は義務ではありませんでした。厳密には休憩以外でも認められていたのです。そのため[荷積][荷卸]のボタンでも連続運転を消せたのです。実はシステム上は今でもそうなっているデジタコも多いのですが2024年以降荷積/荷卸は認められないということになったので[休憩]を押さなければならなくなりました。

ドライバーの経験がない方はやこれからドライバーになろうと思っている方はピンとこないかもしれないので解説します。

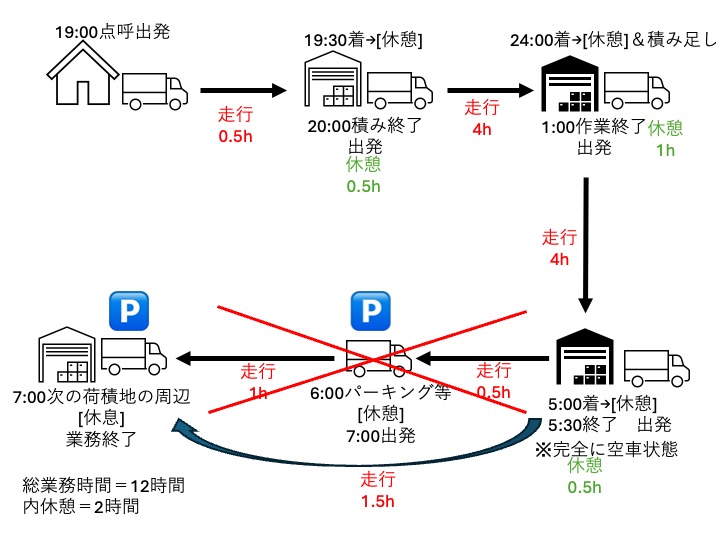

ドライバーは430休憩ももちろんなのですが他の仕事同様拘束8時間以上で最低1時間の休憩を取らなければなりません。これは労働基準法で定められている休憩です。430休憩を2回とれば1時間にはなるのですが現場はそんなにうまく行きません。荷主による配送時間の指定があったり道路事情があったりと外的要因が大きいのです。

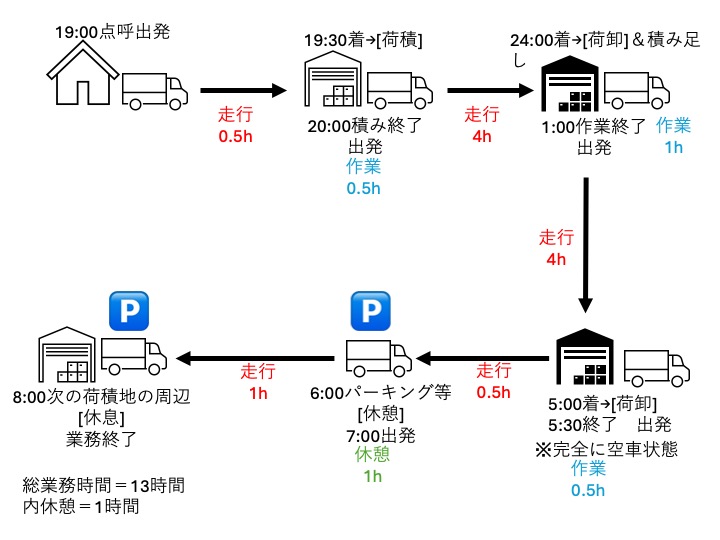

一度でも長距離をやったことがあるドライバーからしたらあるあるな運行です。会社からセンターに行き荷物を乗せて2箇所卸しです。[ ]内はその時押しているデジタコを意味しています。休憩をスキップしない限りこのような運行形態になります。最後に向かう次の運行時の荷積地前に一度休憩を挟んでいますがこれも法律で「仕事の最後に休憩を取ることは禁止」となっているので一気に1.5時間走って最後に休憩→休息とならないための措置です。

また、4時間でそんなピッタリつくことあるか?と思うかもしれませんが残念ながらあります。東京から出ると東北道方面は大型車制限速度90km/hギリギリで走れば道路状況にもよりますが理論上360km進むので福島くらいまでは届きます。逆に運行計画はそれも見越した位置で組んでくるので大体の場合ギリギリ着くのです。

これを見てどう思いますか?

ドライバー経験者なら「あるあるじゃない?」となるような内容ですが、19:00に出発して深夜の運転で次の日の朝6:00まで11時間ぶっ通しで運転と作業となると昼職の人からしたら驚愕の業務実態ではないでしょうか?しかし、さすがに事故が多かったりこのようなブラックな労働が問題となり改善されました。それが次の項です。

②2024年問題以降の 430休憩

荷積/荷卸などの運転以外の付帯作業は[休憩]として認められない。しっかりと[休憩]をとりなさいとなったのが2024年です。

一見すると良いことのように聞こえますが実際はよりドライバーに負担を強いた改悪となってしまいました。

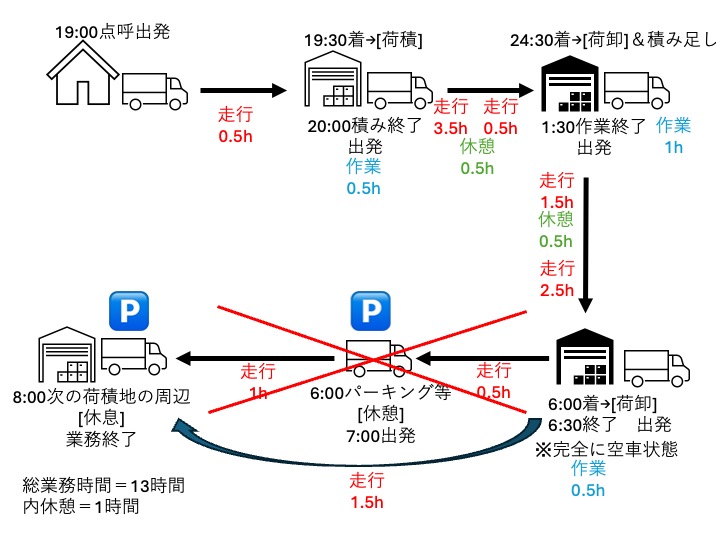

まず、正規の通り運行すると下図のようになります。

青字の作業時間が連続運転に対する休憩に入らなくなったので別途休憩をとる必要があります。

このような場合は最終地点から逆算します。最初の30分の移動があるためどうやっても4時間のコース内に[休憩]が入り込んでしまいます。そこで最終休息地に向かうにあたり1.5時間の運転が確定している場合その前を2.5時間に抑え極力無駄な休憩を減らしています。それでも途中に休憩が入るので最初の場所にはこれまでより30分延着で2軒目には1時間の延着です。

本来はこのような形にするために会社が荷主と交渉するのですが、1時間遅くするなら荷主側としても検品要員の確保やらシステムを変える必要があるんだから運賃を下げろと言われかねません。そのため運賃は据え置きでドライバーにはそれとなく濁しながらうやむやにして次のような図になります。

あら不思議!当初の時間と変わらないスケジュールで配送してドライバーの労働時間も減って休憩時間まで確保できちゃった!!(笑)

というのが現代のスタイルです。本来はデジタコで[荷卸]を押す部分を[休憩]を押して連続運転を回避するのです。ドラレコはついていますが機種によっては音声まで入ってしまうためドライバーのプライバシー(特に休憩時間)確保のために事故やクレーム・違反の際以外はそうそうデジタコとドラレコを照らし合わせたりはしません。そのため会社も見て見ぬふりです。

これが『荷卸休憩』と呼ばれるやつです。実際はうまいこと運用するために荷卸が終わった後で少しだけトラックを動かして日報をかいたりトイレに行ったり自販機でジュースを買う5分ほどの時間に[荷卸]を押して日報の見た目は休憩後に荷卸をした感じを出すようにやったりしています。

さらに怖いのは最後に1.5時間かけて休息地まで走る部分がありますがこの時点で10時間連続なのでさすがに疲れたといって休憩を取ると会社から詰められることがあります。労働基準法では最低1時間の休憩でOKなのにこの運行ではそれまでにデジタコ上では2時間の休憩が累積しています。「しっかり休憩とってるのになんで追加で休憩してるの?」と平然といってくるク◯会社もたくさんあります。というより固定コースではなく複数人でコースを回している場合一人でも休憩しないドライバーがいるとそれがデフォルトになり休憩は悪となってしまい休憩していないドライバーからも「自分は休んでないのになんで休んでるんだ!」と謎の不平不満が湧きます。

荷主は時間を守ってくれてハッピー、運送会社はドライバーの労働時間が短くなってハッピー、ドライバーは休憩が増えて(?)ハッピーというのが現代の制度です。現実はシステムが変わらず法律だけ変わるので休まず12時間ほぼ通しで動いている人を生み出しただけの害悪法改正です。

ドライバーの心理

筆者自身ドライバーだったのでなんとなく分かりますが、荷卸休憩などをやるドライバーの多くは「基本給+残業時間」の人ではなく「基本給+運行手当」の歩合制で走っているドライバーが多いです。

多くのサラリーマン同様「基本給+残業時間」であれば休憩カットや荷卸休憩は実労働時間の減少を招きただ辛いだけで手取りが減ってしまいますが、歩合のドライバーは早く仕事が終われば終わるだけ休息も増えますし単純に時給単価も上がります。そのようなドライバーにとって[休憩]は邪魔でしかないのです。

また、時間に追われてヒヤヒヤしながら走りたい人はほとんどいません。ドライバー心理としては一気に走って早く次の目的地周辺の休息地についてそこでゆっくりしたいのです。そのためには疲れていても多少の無理はしてしまいます。実際にあった事故事例として何年も同じコースを走っていたドライバーがたまたま少し寝不足で出てしまい「いつも休憩していたSAまで行ければ・・・」という気持ちで走って残り数kmというところで事故を起こし荷物もトラックも炎上して全損という事故があります。「ここまで行ければ・・・」は既に限界を超えているサインなのですがドライバー心理としては日々のリズムを崩したくないのと、休憩するとその後がつっかえるという思考から疲れていても走ってしまうのです。

法改正をした結果同じ時間で同じ物量を捌こうと思うと休憩をカットする『荷卸休憩』が会社によっては当然になってしまい、よりドライバーを苦しめる結果となってしまっているのが現状です。

荷主と会社の責任

運行管理を勉強すると分かりますが、重大事故を起こすと当然会社や営業所も処分されます。ドライバーだけではなく有責の運行管理者も特別講習の対象になったりします。それでも交通事故を起こしたのはドライバーなので一番責任を取らせられるのはドライバーです。ここで1番たちが悪いのが『荷主』です。

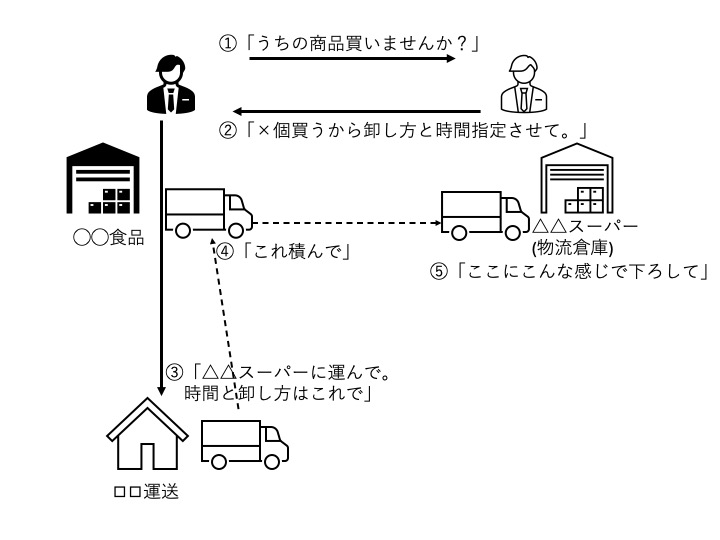

荷主にはいろいろな定義がありお客さんなのか送り主なのかという話はありますが、運送会社からしたら大体は「運行を依頼してきている人」が荷主です。〇〇食品が△△スーパーのセンターへ配送を依頼してきたとなったら〇〇食品が荷主という認識で大体あっています。日本語的には違うのかもしれませんが運行の依頼主という認識です。

実は重大事故が起きても荷主にはほとんど罰則がないのです。無理な運行(特に過積載)を依頼していたと証明されたとしても「荷主勧告」というのがほとんどで勧告に過ぎないので強制力はほとんどありません。しかも荷主は運送会社を選ぶ権利があるので大きな事故があっても「他の会社さんは事故してませんよね?うちのせいにするならもう来なくて結構です!」で運送会社のせいにして終わりです。

また、ドライバーに最も負担となる「手卸しは」完全に荷主からの指示です。

ざっくり運送の形を図にするとこんな感じです。運送会社としては〇〇食品がお客様となりますが、〇〇食品のお客である△△スーパーはお客のお客ということになりそちらに対しては当然強く出られません。もちろん運賃交渉もメーカー側である〇〇食品と行うことになり〇〇食品がお客をご贔屓にしていた場合交渉しても聞き入れられない場合がほとんどです。当たり前ですが現場のドライバーは荷主とそのお客の言いなりです。そこで手卸しを拒否したりしようものなら会社ごと出禁になりかねません。

お客がやれと言ったことは絶対で運送会社やドライバーに拒否権などありません。大きな運送会社で荷主と対等に交渉できたり仕事を選べるほど企業体力があるところは良いですがそうでない会社はいいように使われてしまいます。

法改正の方向性

2024年問題における法改正で政府は「運べないなら制限速度を緩和しよう!大型車は高速道路80km/hから90km/hへ緩和する!!」という斜め上の法改正を行いました。運ぶ人がいないのならスピードを出して急いで運べば良いということでさらにドライバーの負担とリスクを上げたのです。そこに430休憩の規制が相まって「休まず命を削ってガンガン走ろう!」状態になってしまっているのが現状です。

そもそも根本にあるのは圧倒的荷主有利な「優越的地位の濫用」に近い取引状態です。いくら運送会社とドライバーをガチガチに縛ったところで根本の原因が取り除かれないのでどうにかして抜け道を探して最終的には重大事故につながります。

運送会社とドライバーを縛るだけの法改正には限界があります。荷物を依頼している荷主側にも規制をかけなければ無理な運行はなくならないでしょう。

まとめ

多くの2024年問題を解説した記事では『荷卸休憩』という魔法の休憩方法については解説されていません。しかし、これが現場の実態です。こういった現実を無視して意味のない法改正を続けてもさらに現場が疲弊するだけなのです。特に長距離をやる会社は[休憩]ゼロで走らせておいて、[休息]の扱いで[休憩]をデジタコでおさせておいて余剰時間を運行中の休憩として差し引くというもはや運行管理を持っている人でも実務経験がないと何をされているのかわからないようなトリックを使ってくる会社もあります(※解説:休息は連続であれば9時間でいいのですが9時間以上取れるコースの場合、デジタコの設定のせいにして休憩を押して10時間取ると本来は業務の最初1時間なのでアウトだが数字上はを次の運行の休憩として使えるというチート技)。この時代にアルコールチェックをしていない会社もあるくらいなのでこの程度は普通です。

もちろん労基にバレれば指導が入るような内容ですが、それによる罰則や処分はたかが知れているのでバレなきゃいいしバレても怒られればいいやという会社がまだまだ一定数あります。

大手で真面目にやっているように見える会社でもかなりギリギリを攻めている会社が多いのが運送です。これから運送に行きたい、ドライバーになりたい、長距離をやりたいと思う方は今回紹介したことを覚悟の上で入社してください。

コメント